キーワード

KEY WORD

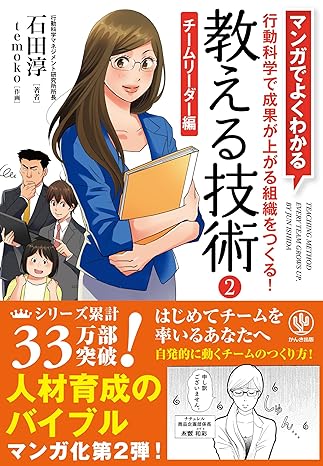

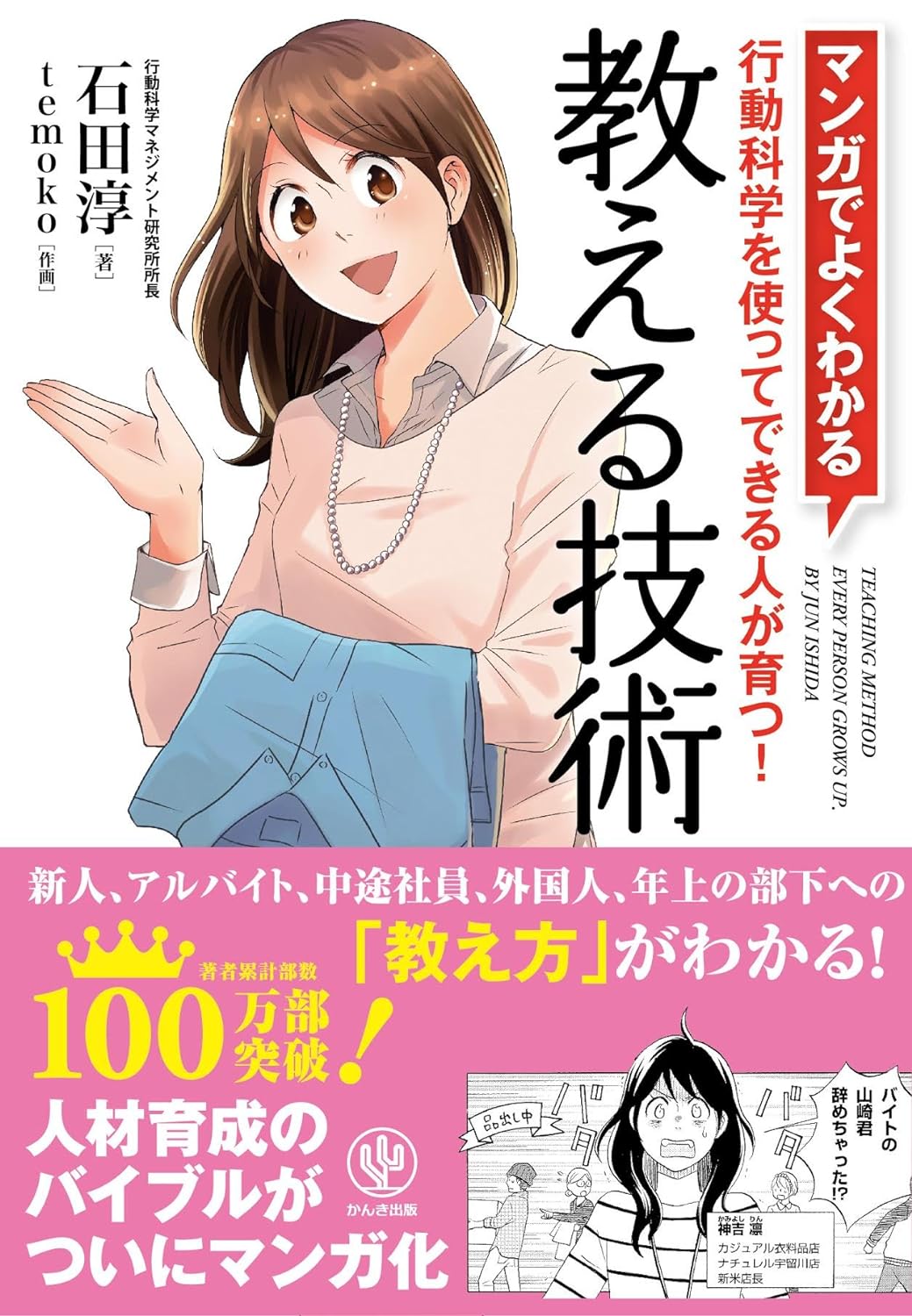

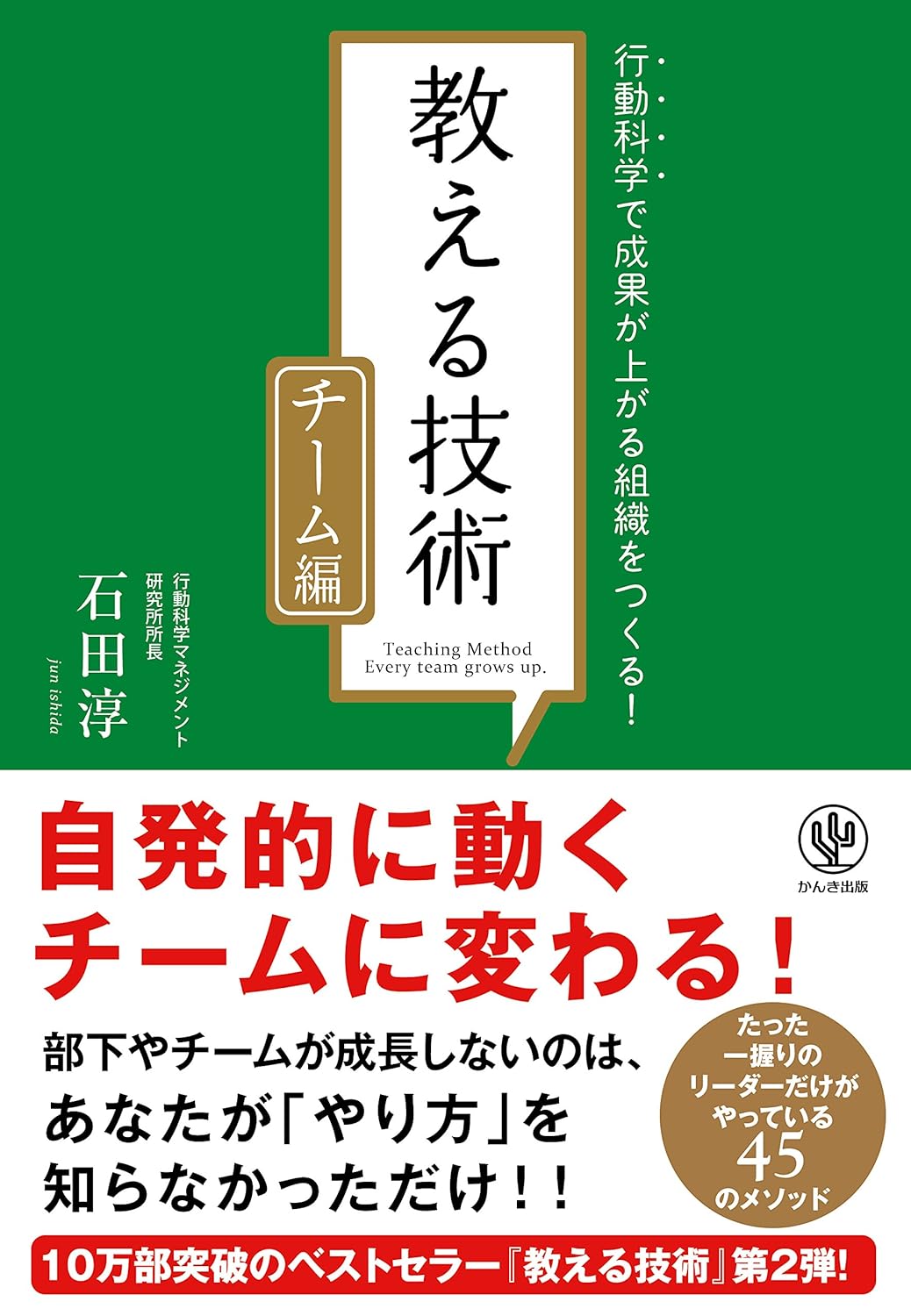

<チーム編>教える技術

- 著

- 石田淳

- 定価

- 1,540円(税込)

- 判型

- 46判

- 体裁

- 並製

- 頁数

- 184頁

- ジャンル

-

- ビジネス

- ISBN

- 978-4-7612-7018-6

- 発行日

- 2014年7月16日

書誌情報BOOKS

10万部を突破した『教える技術』の第2弾がついに完成!

今度はチームマネジメントについて。

「いつ・どこで・誰が」やってもできて、

どんなメンバーにも使えるワザが満載。

あなたの組織が自発的に動くチームに変わります!!

———————–

「なかなか思うように部下やチームが動いてくれない」

「自分にはリーダーが向いていないのでは?」

などと思われている上司・リーダーの方は多いのでは?

本書は、

8割の「できない人」を「できる人」に短期間で変えると

経営者、現場のリーダー層からおおきな支持を集める、

日本の行動科学マネジメントの第一人者

石田淳氏の『教える技術』の第2弾!

10万部を突破しベストセラーとなった『教える技術』の<チーム編>。

部下一人ひとりに対する「教え方」はわかったけど、

チームにはどう対応したらいいのかを、やさしく丁寧に伝える。

「報・連・相を戦略的に使うには」

「ショートミーティング」

「会議の仕方」

「リーダーの聞く技術・話す技術」など、

今日から使えて、いますぐ役に立つ45のメソッド。

「いつ・どこで・誰が」やってもできて、

どんなメンバーにも使えるワザが満載。

あなたの組織が自発的に動くチームに変わる!

「行動」を変えれば、人が変わり、会社も変わることを実感できる本。

目次詳細

はじめに

『教える技術』を読んだ方からの感想

CHAPTER に入る前に 本書が目指す「リーダー」と「チーム」

CHAPTER1 成果を上げるために上司がやるべきこと

01 今いるメンバーで最大の成果を出すために

02 “ 信頼される上司” になるのは簡単

03 メンバーの長所を見る習慣を

04 リーダー=権力者ではない

CHAPTER2 行動科学マネジメントの考え方の基本

05 部下との“ 相性” を気にする必要はない

06 「行動」に的を絞ればコミュニケーションは難しくない

07 「ほめる」「認める」もあくまでも「行動」を

08 メンバーへの声かけは質より「量」が大事

CHAPTER3 リーダーの聞く技術・話す技術

09 リーダーに求められる「聞く力」

10 「聞く力」のカギを握るマンドとタクト

11 部下の話を聞く環境づくり

12 プライベートに関する話もときには必要

13 部下の「働く理由」を知っておく

14 リーダーの「飲みニケーション」術

15 年上の部下とどうつき合う

CHAPTER4 ショートミーティングのすすめ

16 一般的な査定面談のウイークポイント

17 行動定着のためのショートミーティング

18 忙しいからこそ月2回のショートミーティングを

19 ショートミーティングをより有益なものにするコツ

20 伝える順序

21 できて当たり前と思うことも「きちんと認める」

22 部下が元気になるミーティングを

23 本人が苦手な仕事は命令や懇願ではなく「納得」を

CHAPTER5 正しいホウレンソウをさせる

24 部下にとって報連相が罰ゲームになっていないか?

25 報連相の意義とは?

26 そもそもあなたの指示は的確か

27 仕事の全体像や会社のビジョンも伝えよう

28 悪い報告をしやすいリーダーを目指せ

29 「日報」を成果につながるものに

30 ゆとり世代への対応 指示はとことん具体的に

31 ゆとり世代への対応 報連相は即座にほめる

CHAPTER6 働く喜びに満ちた職場づくり

32 「一緒に働けてうれしい」という思いを引き出すトータル・リワード

33 トータル・リワードの6つの要素

34 感謝の気持ちをスマートに伝えるサンキューカード

35 SNSを活用してお互いの行動を「強化」する

CHAPTER7 チームを活かす技術

36 チームの不協和音につながる“ 不公平感” に注意

37 オープンなコミュニケーションを

38 仕事の成果で個人同士を競わせてはいけない

39 互いに教え合う風土がチームを伸ばす

40 部下の「大勢の前で話すという行動」を強化する方法

CHAPTER8 結果を出すための会議

41 会議を開いたというだけで満足していないか

42 会議を分解して整理する

43 タイプ1 トップダウン型会議のポイント

44 タイプ2 ボトムアップ型会議のポイント

45 タイプ3 全員参加型会議のポイント

もうひとつ伝えておきたいこと セルフマネジメントができる人こそが真のリーダー

おわりに

著者について

- 著:

- 石田淳

◉─社団法人行動科学マネジメント研究所所長。株式会社ウィルPMインターナショ

ナル代表取締役社長兼CEO。米国行動分析学会(ABAI)会員。日本行動分析学会会員。

社団法人組織行動セーフティマネジメント協会理事。日本の行動科学(分析)マネジ

メントの第一人者。

◉─NASA、ボーイングなどが導入し、アメリカのビジネス界で絶大な成果を上げる

人間の行動を科学的に分析する行動分析学、行動心理学を学び、帰国後、日本人に適

したものに独自の手法でアレンジをし「行動科学マネジメント」として確立させる。

◉─精神論とは一切関係なく、行動に焦点をあてた科学的で実用的なマネジメント手

法は、短期間で「できない人」を「できる人」に変えると企業経営者や現場のリーダ

ー層から絶大な支持を集める。現在は、日本全国の人材育成、組織活性化に悩む企業

のコンサルティングをはじめ、セミナーや社内研修なども行い、ビジネスだけでなく

教育、スポーツの現場でも活躍している。これまでに指導してきた企業は1500社以上、

ビジネスパーソンはのべ4万人以上に上る。

◉─本書は、各方面から要望が多かった石田流「教え方」をまとめたもの。行動科学

マネジメントと本人の実体験をもとに人材育成の基本メソッドを紹介した。

◉─主な著書に15万部を超える『マンガでよくわかる教える技術』(小社)はじめ、『無

くならないミスの無くし方 成果を上げる行動変容』(日本経済新聞出版)、『仕事も部

下の成長スピードも速くなる 1分ミーティング』(すばる舎)など多数ある。

また、日経BP主催「課長塾」講師を10年以上務めている。

http://www.will-pm.jp/ WILL PM

@BehaviorMgt マネジメント研究部

@Behavior_Safety 安全まるっと相談室

読者様の声USER’S VOICE

-

前作の「教える技術」が自分にとってとても参考になったのでチーム編も購入。トータルリワードはとても参考になりました。自身でもなんとなくは意識していましたが、明文化されたことでより強固なものになったと感じています。(21歳男性・学生)

-

読みやすく、わかりやすくとても参考になりました。「教える技術」と併せて読みました。(37歳男性・会社員)

-

会社の部下やチームが成長できるように、何か導いてくれる本などがほしかった。パッと読みやすくて良かったです。「メンバーの長所を見る習慣」「コミュニケーションをカウントしよう!」「日ごろのありがとうを伝える」の3つを試してみようと思います!(42歳男性・会社員)